「やる気が出たら始めよう」。そんな考えが、実は生産性を下げる最大の要因かもしれません。

モチベーションは感情ではなく、脳内の報酬予測システムによって生まれるメカニズム。その科学的な事実に基づいて、「やる気がなくても動ける」仕組みを作ることこそが、現代のビジネスパーソンに求められるスキルです。

本記事では、タスクの細分化や優先順位の明確化による心理的ハードルの低減、ITツールを活用した行動の可視化と自動化、そして長期的な成果を支えるウェルビーイングの実現まで、科学的根拠に基づいた実践的なアプローチを紹介します。

やる気に左右される毎日を終わらせるために

モチベーションは日々変動する

「今日はなんだか、やる気が出ない…」

そんな風に感じたことはありませんか? やるべきことは山ほどあるのに、体も頭も動かない。スマホを眺めて気づけば1時間、ToDoリストは手つかず。そんな経験、きっと誰もが一度はあるはずです。

とくに、リモートワークやフレックスタイムなど働き方が多様化した現代では、「自分のコンディション管理」も仕事の一部です。

ですが、私たちのモチベーションは日々変動するもの。体調、睡眠、気圧、上司との会話…あらゆる要因で簡単に上下してしまいます。

モチベーションの波に翻弄される現代のビジネスパーソン

ITエンジニアやビジネスパーソンのように知的労働が中心の仕事では、「気分次第で作業が進まない」という状態は、パフォーマンスに直結する大きな問題です。

「集中できない」「気が散る」「何から手をつけていいかわからない」——これらは決して本人の怠けではなく、仕組み不足によって生まれる現象だと言えるでしょう。

「やる気がなくても動ける」仕組みづくりを解説

そこで本記事では、「やる気が出ない日」を前提にしたモチベーション設計について掘り下げていきます。

心理学や脳科学に基づいたエビデンスを踏まえつつ、ITツールや習慣術を活用しながら、“やる気がなくても動ける”状態を仕組みでつくる方法を紹介していきます。

これは「もっと頑張れ!」という精神論ではありません。むしろ、頑張らずに行動できる自分を作るための、論理的かつ実践的な処方箋です。

やる気に振り回される毎日を手放し、自分の人生と仕事の主導権を取り戻す。その第一歩として、ぜひこの先も読み進めてみてください。

モチベーションは当てにならない?脳科学と心理学の視点

「やる気が出るのを待っている間に、貴重な時間が過ぎていく」

これは多くのビジネスパーソンが直面しているリアルな課題です。気分や意欲に左右される日々は非効率で、ストレスや罪悪感すら伴います。しかし、その「やる気」というものの正体を正しく理解できている人は、意外と少ないのではないでしょうか?

ここでは、脳科学と心理学の観点から「モチベーションの真実」を紐解き、私たちが取るべきアプローチを明らかにします。

モチベーションは“感情”ではなく“報酬予測”で変動する

モチベーションはしばしば「気分」や「情熱」といった言葉で語られがちですが、実はもっとシステマチックな仕組みによって動いています。

脳科学的には、やる気を引き起こす主な要因は報酬系(ドーパミンシステム)です。私たちの脳は「この行動をとったら、どれだけ良い結果が得られそうか?」という“報酬の予測”に応じて、行動のエネルギーを調整します。

つまり、モチベーションとは「快楽を得られる見込み」に対する脳の反応であり、感情というより“計算”に近いものなのです。

例えば:

このような時、脳は無意識に報酬対労力のコスパを計算し、「今すぐに報酬が得られる行動」を優先しがちです。これが、タスクから逃げてしまう根本的な原因です。

意志力(ウィルパワー)は有限:脳の省エネ戦略に逆らわない

さらに私たちが知っておくべき事実として、「意志力は有限で消耗するリソース」という点が挙げられます。

これはスタンフォード大学の心理学者ケリー・マクゴニガルらの研究でも繰り返し示されており、「選択」や「決断」を繰り返すたびに、意志力は削られていきます。

朝はやる気があっても、夕方になると気力が尽きる。これはあなたの努力不足ではなく、脳が自然に省エネモードに切り替わっているだけです。

だからこそ、「やるかどうかを毎回判断しない」仕組みが重要です。

こうした行動設計は、エネルギーを節約しながらも、結果につながる動き方を支えてくれます。

「気分が乗るのを待つ」は非効率である理由

多くの人が「やる気さえあればできる」と信じていますが、科学的にはこれは逆の順序です。

実は、「やる気があるから行動する」のではなく、行動するからやる気が出るのです。

これは「作業興奮(Work Excitement)」と呼ばれる脳の反応で、作業を始めて数分経過すると、徐々に集中力と意欲が高まっていくという仕組みです。

このような設計を習慣化することで、「気分が乗らなくても始められる」状態をつくることができます。

「やる気が出ない日」でも動ける人が実践している習慣とは

「今日はやる気が出ないな…」

そんな朝でもスムーズに仕事に着手し、結果を出し続ける人がいます。

その差は才能や意志の強さではなく、“習慣設計”という技術にあります。

前の章でお伝えしたとおり、モチベーションは脳内の報酬予測と行動によって生まれます。したがって、やる気の有無に関係なく行動を起こせるようにするには、「やる気に頼らない動き出しの習慣」を意識的に設計することが必要です。

本章では、「動ける人」が取り入れている習慣の仕組みと、その具体的な実践例を紹介します。

小さな成功体験が“行動の連鎖”を生む

最初の一歩を踏み出すことが最も難しい──これは誰しもが感じたことがあるでしょう。

この「最初のハードル」を下げるための鍵は、小さな成功体験です。

このような“すぐに達成できる行動”を起点にすることで、脳は「できた」という報酬を感じ、次の行動へのモチベーションが高まります。これが「行動の連鎖」の起点です。

心理学ではこの仕組みを「自己効力感(Self-Efficacy)」と呼び、自分はできるという感覚が行動力を支えることが知られています。

習慣化の鍵は「トリガー→ルーチン→報酬」の設計

行動を定着させるには、単発のやる気ではなく「習慣のループ」を設計する必要があります。

この仕組みは、チャールズ・デュヒッグの著書『習慣の力』で紹介された「習慣の3要素」が参考になります。

1. トリガー(きっかけ)

行動を始める合図。例:朝の目覚まし音、特定の音楽、机に座ること。

2. ルーチン(行動)

決まった手順の行動。例:ノートに今日のタスクを書く、5分だけ作業する。

3. 報酬(ごほうび)

脳に「これをやってよかった」と思わせる刺激。例:タスク完了のチェック、温かい飲み物、少しのSNSタイムなど。

このサイクルを日常に埋め込むことで、「意志力を使わずに動ける」状態を実現できます。

朝のルーティン例:ストレッチ・瞑想・5分だけタスク

具体的に、動ける人はどのような朝の習慣を持っているのでしょうか?

以下は、科学的にも効果があるとされる「やる気が出ない日」に効くルーティンの一例です。

■ ストレッチ(トリガー)

軽い体の動きが自律神経を整え、脳を覚醒させます。呼吸に意識を向けながら2〜3分伸ばすだけでOK。

■ 瞑想または1分間の深呼吸(ルーチン)

感情や思考をリセットし、「今ここ」に集中させる技術。1分でも十分効果があることが研究で示されています。

■ 5分だけタスク(報酬の布石)

最も簡単で明確な作業を5分だけ着手。完了すれば「できた」という達成感が得られ、そのまま次の行動に繋がる可能性が高まります。

このように、心理的ハードルの低い行動からスタートし、「やった」という感覚を得る」。この積み重ねが“やる気が出る日”を待たずに動き出す力になります。

「始めるための仕組み」を持つことが、やる気を超えます。

モチベーションを仕組み化するITツール活用術

「やる気が出ない日」を乗り越えるには、モチベーションを“管理対象”として捉える視点が重要です。

そこで本章では、ITツールを使ってモチベーションを“仕組み化”する具体的な方法を紹介します。

行動を促す「可視化」と「自動化」は、現代の技術を活かすことで驚くほど簡単になります。

技術に強くなくても、ツールの力を借りれば、“やる気”を必要としない「やれる環境」を作ることができます。

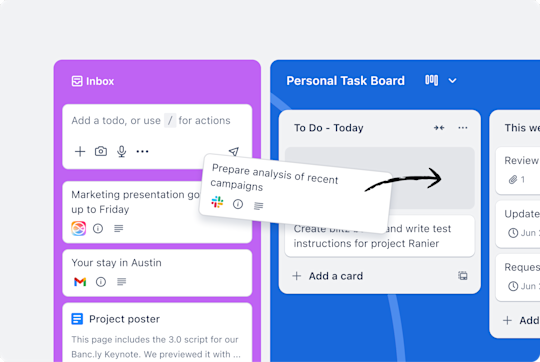

Notion・Todoist・Trelloで「タスクを視覚化」する

やるべきことが頭の中でごちゃごちゃしていると、それだけで疲れて動き出せません。

このとき効果的なのが、タスクを視覚的に「見える化」するツールです。

■ Notion:柔軟な情報管理ツール

ドキュメント作成、タスク管理、データベース、プロジェクト管理、Wikiなど様々な機能を一つのプラットフォームに統合した「オールインワン」のワークスペースツールです。アメリカのサンフランシスコを拠点とするNotion Labs社が開発しました。

■ Todoist:ミニマルなタスク管理

日々のタスク管理とプロジェクト管理のためのクラウドベースのアプリケーションです。個人の生産性向上からチームでの協働まで幅広く対応する人気のタスク管理ツールで、世界中で3,000万人以上のユーザーに愛用されています。

■ Trello:カンバン方式で全体像を把握

生産性向上を支援するプロジェクト管理ツールで、特にタスク管理に特化しています。このツールは、視覚的な作業管理を可能にするカード型(かんばん方式)のインターフェースを持っていて、ユーザーが簡単にタスクを把握し、進捗を管理できるよう設計されています。

これらのツールはすべて、“次にやるべき行動”を脳の外に置くためのものです。

頭で覚えずに済むことで、意志力の節約にも繋がります。

ポモドーロ・タイムブロッキングで“時間を見える化”

時間感覚が曖昧なままだと、「まだやれる」と思って後回しにしたり、「もう遅い」と諦めたりしがちです。

そこで役立つのが、時間を区切って可視化するテクニックです。

■ ポモドーロ・テクニック

25分集中+5分休憩を1セットとし、リズムを作る方法です。

■ タイムブロッキング

1日の予定をカレンダーに「時間ごとにブロック」する方法です。

人は「やらなきゃ」と思うとストレスになりますが、「この時間にやる」と決まっていれば行動しやすくなります。

これは「実行意図(Implementation Intention)」と呼ばれる心理学的テクニックでもあります。

行動ログアプリ(Habitify、Streaksなど)で習慣の定着を可視化

人は、自分の成長や継続が「見える」と、それ自体が報酬になります。

これを活かしたのが行動ログ系アプリです。

■ Habitify

習慣を追跡し、管理するためのアプリです。iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Androidデバイス、さらにはWindowsやWebアプリとしても利用可能で、200万人以上のユーザーに支持されています。

■ Streaks

個人の習慣を管理し、育成するためのアプリケーションです。特に目標を設定し、その達成を追跡するのに役立ちます。

可視化された実績は、「昨日まで続けた自分」が「今日も動く自分」を後押ししてくれます。

これは「自己整合性(Self-Consistency)」という心理メカニズムに基づいており、過去の行動と矛盾したくないという感情が行動を支えてくれます。

モチベーションが下がっても仕事を回すための実践テクニック

どんなにセルフマネジメントが上手な人でも、「やる気が出ない日」は訪れます。

重要なのは、“やる気がなくても動ける仕組み”を用意しておくことです。

この章では、やる気に頼らず仕事を進めるための、具体的なタスク設計と行動テクニックを紹介します。

「やる気に依存しないToDo設計」のコツ

やる気が出ない日は、判断力も集中力も落ちています。

そのため、「考えなくても動ける」タスク設計が鍵になります。

■ コツ1:思考を使わないルーチンタスクから始める

人間は最初の一歩を踏み出すと、自然と“行動の慣性”が働きます。

この心理効果(作業興奮)を活用するには、次のようなルーチンタスクが効果的です。

これらは脳のリソースをほとんど使わないため、「何もしないよりマシ」というレベルでも着手しやすいのが特徴です。

■ コツ2:ToDoリストは“最初から細かく分ける”

「ブログを書く」ではなく、「見出しを1つ書く」「箇条書きを2つだけ考える」など、行動の最小単位に分解することで、心理的ハードルが下がります。

優先順位を3段階に分けて「やるべきこと」を減らす

やる気がない日ほど、「全部やらなきゃ…」と思うだけで脳がフリーズします。

だからこそ、やるべきことを“意図的に減らす”ことが重要です。

■ 方法:優先度を3段階で仕分け

このように仕分けすることで、「今日はMustだけやればいい」と自分を許せる状態を作ることができます。

さらに、「やれたら上出来」くらいの感覚でShouldやCouldにも手を出せれば、自己肯定感も自然と高まります。

「1つだけやるなら何か?」というマイクロ目標の設定

モチベーションが沈んでいるときは、「小さな目標に絞る」ことで負荷を軽減できます。

心理学者B.J.フォッグが提唱した「Tiny Habits(超小さな習慣)」の理論でも、小さな行動は継続の鍵とされています。

一度小さな行動を始めてしまえば、「せっかくだからもう少しやるか」という気持ちが自然と湧いてきます。

目標は“小さすぎて笑えるくらい”のハードルにすることが大切です。

ウェルビーイングと成果を両立させるために

これまでの章では、やる気に頼らず仕事を回すための具体的な工夫を紹介してきました。

しかし、本質的な解決は“モチベーションを高めること”ではありません。

むしろ、心身を整え、長期的なエネルギーと成果を両立させることこそが、現代に求められる仕事術なのです。

やる気を高めるより、「環境と自分を整える」

「もっとやる気を出さなきゃ」と自分を追い込むことは、

中長期的には燃え尽き(Burnout)や慢性的な疲労に繋がるリスクがあります。

実際、モチベーションの研究では次のようなことがわかっています。

人は内的動機づけ(楽しさ・意味・成長)と外的動機づけ(報酬・義務)をバランス良く整えると、安定して動ける。

そのバランスをとるカギになるのが、「環境と自分を整えること」です。

■ 環境を整えるヒント

- デスク周りを片づけることで、心理的な視界もクリアに

- 光・音・温度などの物理的環境を、快適に保つ(寒すぎ・うるさすぎは集中力低下の原因)

- 朝のルーティンを固定し、仕事の入り口に迷いを作らない

■ 自分を整えるヒント

- 朝・昼に軽いストレッチや散歩を取り入れて、脳に酸素を

- 睡眠・栄養・運動の基本3要素は、自己管理のインフラ

- 「仕事を頑張るために休む」ではなく、“休むこと自体が成果”と捉えるマインドチェンジ

意識するのは“モチベーション”より“エネルギーマネジメント”

トップパフォーマーやアスリートに共通しているのは、

やる気の強さではなく、「コンディション管理力」です。

エネルギーマネジメントとは、次の3つのリズムを整えることを指します。

「やる気があるかないか」で仕事の質を決めるのではなく、

“今のエネルギーでできる最大限”を常に調整しながら動く。

このスタンスが、継続的な成果とウェルビーイングを支える軸となります。

仕事の質を保ちながら、自己肯定感も高まるループをつくる

人は、「できた」→「少し自信がつく」→「また動ける」というポジティブループに入ると、自然とモチベーションが湧いてくるようになります。

このループを作るには、以下の工夫が有効です。

■ できたことを“見える化”する

- Todoリストの完了項目に✓をつける

- 日報やメモで「今日やったことリスト」を毎日3行書く

- 小さなタスクも完了扱いにして、“達成”を意識的に増やす

■ 自己肯定感を高める「内的報酬」を使う

- タスク完了後にコーヒー休憩を入れる

- 1週間頑張ったら、自分にご褒美(スイーツ・本・趣味の時間など)

- 自分で自分を「よくやった」と認める言葉を口にする(意外と効きます)

まとめ:モチベーションを仕組み化すれば、やる気に頼らず成果は出せる

私たちは、「やる気があるから行動できる」と思いがちですが、実際はその逆です。

“行動したからやる気が湧く”

“習慣が動きを生む”

これが、脳科学や心理学でも繰り返し証明されている、行動のメカニズムです。

つまり、成果を出し続けたいなら、やる気という不安定な燃料に頼らず、

「やる気がなくても動ける仕組み」を自分の中に組み込むべきなのです。

今日からできる一歩:タスクの分解+記録+習慣トリガーの導入

モチベーションを“仕組み化”するためには、複雑なツールや時間は必要ありません。

以下の3ステップを、まずは1日5分だけでも試してみてください。

①タスクを分解する

「ブログを書く」「資料を作る」といった抽象的なタスクは、脳の負荷を上げます。

→ まずは “最初の1ステップ” に分解しましょう。

②記録する(ログを残す)

やったことを「見える化」することで、達成感と継続意欲が生まれます。

→ 1日1行でいいので、記録をつけてみてください。

③習慣トリガーを使う

行動のきっかけを“意図的に”作ることが、習慣化の近道です。

→ 自分なりの「スイッチ」を用意しましょう。

「気分ではなく、仕組みが人を動かす」ことを自分で体感しよう

人間はどうしても「気分」で動いてしまいがちです。

しかし、プロフェッショナルは気分ではなく、仕組みで動いているのです。

たとえば、トップアスリートは「やる気がある日だけ練習する」わけではありません。

毎朝同じ時間に起き、同じ流れで準備し、当たり前のように身体を動かします。

私たちビジネスパーソンも同じです。

この技術的アプローチ(=モチベーションの仕組み化)があれば、

「やる気が出ない日」にもブレずに、安定して成果を出せる自分に近づけます。

最後に:行動は才能ではなく、設計が重要

「気合」「根性」では、安定したパフォーマンスは維持できません。

必要なのは、自分をうまく動かすための環境設計と習慣の力です。

だからこそ今日から、

この3つのどれかひとつでも、ぜひ取り入れてみてください。

やる気がない日にも成果を出す。

そんなあなたの行動が、ウェルビーイングとキャリアの両立を支えてくれるはずです。

この記事の内容を活用して、「やる気がなくても回る仕事術」を少しずつ育てていきましょう。

あなたの毎日が、もっと軽やかに動き出しますように。

以上、「「やる気が出ない日」の処方箋:科学と習慣で整えるモチベーションの仕組み化」の話題でした。